摘要:2017年國慶假期,杭州萬象城肯德基的KPro餐廳里,很多人都嘗試使用“看臉吃飯”這一新的支付方式。

2017年國慶假期,杭州萬象城肯德基的KPro餐廳里,很多人都嘗試使用“看臉吃飯”這一新的支付方式。此后,刷臉消費、刷臉取款、刷臉轉(zhuǎn)帳也被越來越多的應(yīng)用。不僅在消費領(lǐng)域,刷臉支付的落地,在金融領(lǐng)域人臉識別技術(shù)也被廣泛應(yīng)用。比如通過金融APP遠(yuǎn)程開戶,刷臉取款、轉(zhuǎn)帳、理賠、領(lǐng)取養(yǎng)老金等,越來越多的人都體驗到了“刷臉”的便捷。

隨著人臉識別技術(shù)在多個應(yīng)用場景的不斷拓展,人類進(jìn)入了刷臉時代。不管你是否愿意,你的臉總是常常被刷。小區(qū)門禁刷臉、高鐵驗票刷臉、機場安檢刷臉、快遞柜取件刷臉、購物支付刷臉,上班打卡刷臉……甚至七夕節(jié),某地民政部門還推出了刷臉領(lǐng)取電子結(jié)婚證的服務(wù)。

然而,科技在給我們帶來便利的同時,也帶來了令人不安的風(fēng)險。因此,在人臉識別技術(shù)成為很多公共場所驗證身份“標(biāo)配”的這個刷臉時代,“刷臉技術(shù)”的安全性不斷受到了用戶的質(zhì)疑。

據(jù)南都個人信息保護(hù)研究中心發(fā)布的《人臉識別技應(yīng)用公眾調(diào)研報告(2020)》顯示,當(dāng)前人臉識別技術(shù)普及率高,但六成受訪者認(rèn)為人臉識別技術(shù)有被濫用的趨勢,且已經(jīng)有超三成受訪者表示已經(jīng)遭遇人臉信息泄露或濫用。

此前,就曾有一則“小學(xué)生發(fā)現(xiàn)刷臉取件漏洞”的消息引發(fā)了網(wǎng)友熱議。據(jù)媒體報道,多名小學(xué)生通過打印取件人照片的方式,用照片刷臉就輕而易舉地打開快遞柜取件。

近日,央視新聞又曝光出網(wǎng)絡(luò)平臺上販賣人臉信息的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。在這類“販臉”的不良商家手里,“人臉”相當(dāng)廉價,竟然只值0.2分錢,因為“2元就能買上千張人臉照片”“五千多張人臉照片要價不到十塊錢”。

更加令人恐怖的是,在這些不良商家的素材庫里,全都是來路不明的真人生活照、自拍照等個人隱私照片,如果落入不法分子手中,照片主人有可能遭遇精準(zhǔn)詐騙,蒙受財產(chǎn)損失之外,甚至還有可能因人臉信息被用于洗錢、涉黑等違法犯罪活動,而卷入刑事訴訟。

今年8月13日,杭州警方抓獲了兩名犯罪嫌疑人,他們在多個網(wǎng)絡(luò)平臺盜取了數(shù)千條個人信息,準(zhǔn)備倒賣。

今年年初,浙江衢州也破獲了一起盜用公民個人信息案,犯罪嫌疑人使用盜取的信息注冊某金融平臺帳號,非法獲利數(shù)萬元。

值得注意的是,這兩起案件的犯罪嫌疑人都是在非法獲取公民照片后,利用AI換臉技術(shù)對照片進(jìn)了預(yù)處理,再通過照片活化軟件生成動態(tài)視頻,騙過了人臉核驗機制。

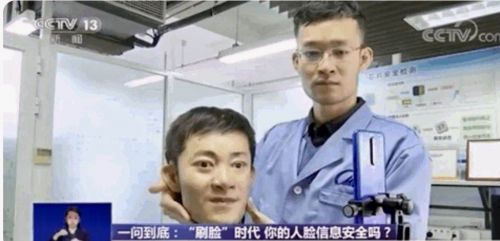

那么,如果制作一個3D打印面具,能否騙過人臉識別驗證?對此,專家以手機的人臉識別解鎖為例進(jìn)行了測試。專家將一個3D打印的面具對準(zhǔn)手機攝像頭,經(jīng)過光線、色溫和角度的調(diào)整后,手機被成功解鎖。據(jù)專家介紹,這款面具的制作成本并不高,只要不是在極暗或者極亮的背景下,通過面具或頭套“騙過”人臉識別的成功率高達(dá)三成。

與指紋、虹膜、DNA一樣,人臉識別是基于人臉部特征進(jìn)行身份識別的一種生物識別技術(shù),需要通過采集、定位、匹配與識別等幾大步驟來完成,而它的背后需要有龐大的數(shù)據(jù)庫和精密的電腦計算。但人臉信息的搜集過程可以是不被察覺的,被采集者可能在沒有意識或沒有直接接觸時,就已被采集了信息。監(jiān)控攝像頭、美圖軟件、猜年齡軟件、換臉游戲軟件、測面相軟件等,都可以采集人臉信息。曾在朋友圈流行,后被下架的測面相小程序,就強制要求獲取用戶包括地區(qū)、性別等在內(nèi)的全部公開信息。有專家指出:這些漏洞叢生的“占卜神器”,或許就是不法商家為收集數(shù)據(jù)而開發(fā)的“釣魚軟件”。

目前,人臉識別技術(shù)的風(fēng)險點,更多集中在存儲環(huán)節(jié)。由于人臉識別應(yīng)用五花八門,也沒有統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),大量的數(shù)據(jù)都被存儲在各應(yīng)用運營方,或是技術(shù)提供方的中心化數(shù)據(jù)庫中。數(shù)據(jù)是否脫敏,安全是否到位?哪些用于算法訓(xùn)練,哪些會被合作方分享?外界一概不知。而且,如果服務(wù)器被入侵,高度敏感的人臉數(shù)據(jù)就會面臨泄露風(fēng)險。

刷臉時代,如何權(quán)衡技術(shù)的發(fā)展與隱私的保護(hù)是值得相關(guān)部門、社會各界以及每一人高度關(guān)注的問題。加強人臉信息的安全保護(hù)勢在必行。

在技術(shù)層面,必須綜合運用多種信息技術(shù),加強人臉特征信息端到端的全鏈條安全防護(hù)。目前已研發(fā)出的活體檢測技術(shù)只是開始,技術(shù)防護(hù)永遠(yuǎn)在路上。

在制度層面,必須建立更加完善的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則,堵住存儲環(huán)節(jié)的漏洞。

在法律層面,我國的《網(wǎng)絡(luò)安全法》和明年開始實施的《民法典》對此都有明確的相關(guān)規(guī)定。正在面向社會公開征求意見的《中華人民共和國個人信息保護(hù)法(草案)》也有更加嚴(yán)格和具體的規(guī)定。

有法律規(guī)范市場是第一步,具體的落實仍需要社會多方共同的努力。

就每個人而言,我們更應(yīng)該注重個人隱私的保護(hù),加強用臉、刷臉的安全防范意識,絕不給不良商家和犯罪分子以任何可趁之機。牢記:“用臉有風(fēng)險,刷臉需謹(jǐn)慎!”

注:本文由今日商訊獨家原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載或引用。

編輯/李雨桐